シミができるメカニズムの研究の多くは、メラノサイトに作用する刺激物質の影響や、メラノサイト内でのメラニン生成に関するものです。

メナードではそれらの研究はもちろんですが、幹細胞の研究技術を応用した研究を進めています。

まずは、色素幹細胞の観察に成功(研究①)し、その後、メラニン生成能力がいつ備わるのか(研究②)、メラニン生成能力に対する紫外線の影響(研究③)など、メラニン生成に関わる細胞の研究を行いました。

さらに、皮膚のシミ部分にある細胞の特性を研究し、メラニン生成に関わる細胞の数が多いことや、表皮の細胞から特定の刺激物質が多く分泌されていること(研究④)、その刺激物質がメラニン生成に関わる細胞を増やしていること(研究⑤)などを発見し、シミの原因の解明を進めています。

また、色素幹細胞だけでなく、表皮幹細胞(研究⑥)や真皮幹細胞(研究⑦)もシミの形成に関わっていることもわかってきました。

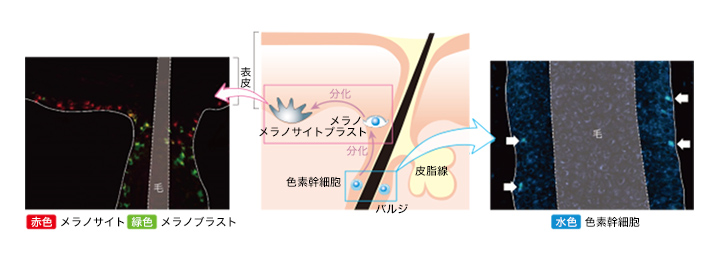

研究① 色素幹細胞、メラノブラスト、メラノサイトの観察に成功

メラノサイトは、皮脂腺の下にあるバルジと呼ばれる領域に存在する色素幹細胞から生まれ、メラノブラストを経て、メラノサイトに分化成長します。しかし、その成長過程は観察されていませんでした。そこで、色素幹細胞からメラノブラスト、メラノサイトへの成長過程を観察する研究を行い、まず、これまで知られていなかった色素幹細胞特有のマーカーを発見し、その染色に成功しました。さらに、メラノブラスト、メラノサイトも同様に特有のマーカーを染色して、色素幹細胞からメラノブラスト、メラノサイトへと成長していく過程も確認しました。色素幹細胞からどのようにして、肌のメラノサイトが生まれるのかを明らかにしました。

- The 27th IFSCC Congress Johannesburg(2012)

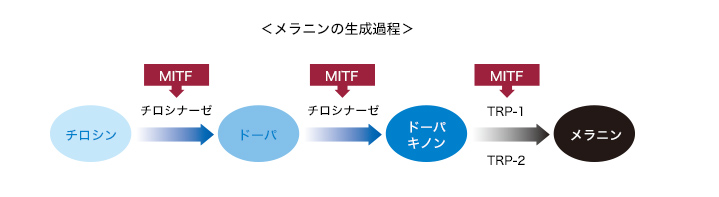

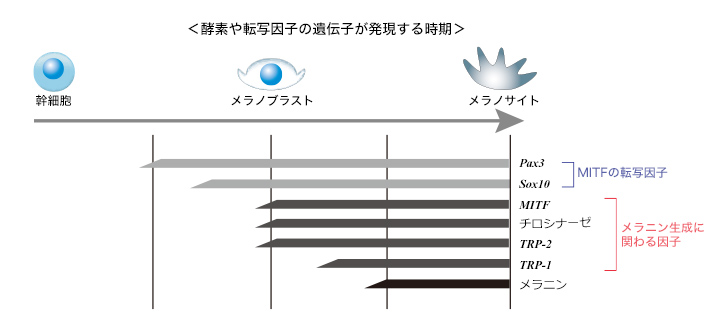

研究② メラニン生成能力がメラノブラストの段階で備わることを発見

メラニンは、チロシンというアミノ酸から、酵素(チロシナーゼ、TRP-1、TRP-2)の影響でドーパ、ドーパキノン、メラニンと変化して作られます。酵素の生成にはMITFという転写因子が関わっています。そのため、酵素と転写因子の働きが活発であるとメラニンが多く生成されます。

これらの酵素や転写因子を指標に、メラニン生成能力が、どの段階で備わるのかを、幹細胞からメラノブラスト、メラノサイトに成長させて遺伝子の発現時期を確認しました。その結果、メラニン生成能力は、メラノブラストの段階で、MITFが備わり、その後、チロシナーゼやTRP-2、TRP-1が備わることが明らかになりました。

- 第22回日本色素細胞学会年次学術大会(2009)

- Pigment Cell & Melanoma Research Vol.25 No.11(2012)

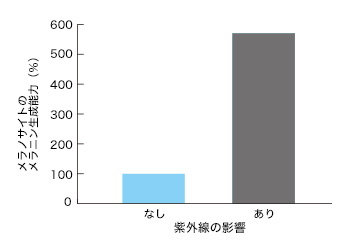

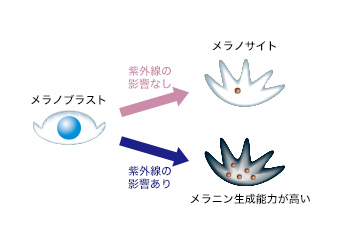

研究③ 紫外線がメラニン生成能力に及ぼす影響を確認

幹細胞からメラノブラスト、メラノサイトに成長する過程で、紫外線によるメラノサイトのメラニン生成能力への影響を調べました。その結果、メラノブラストの段階で紫外線の影響を受けることによって、メラニン生成能力が高まり、最終的にメラニン生成能力の高いメラノサイトになることを突き止めました。

*メラニン生成能力は、メラノサイト内で生成されたメラニン量を測定して確認しました。

- 日本薬学会第132年会 (2012)

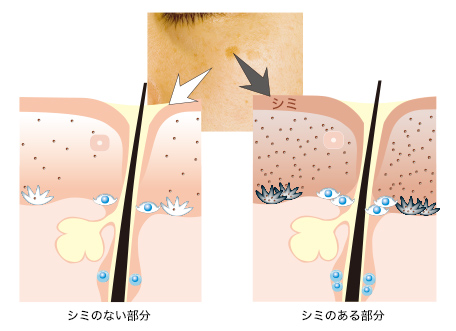

研究④ シミのある部分の特徴を発見

特徴1:色素幹細胞、メラノブラスト、メラノサイトが多く存在している

シミのある部分とない部分の色素幹細胞、メラノブラスト、メラノサイトの数を比較しました。その結果、全ての細胞がシミのある部分で多くなっていることがわかりました。

- 第86回日本生化学会大会(2013)

- Journal of Dermatological Science Vol.73 No.3(2014)

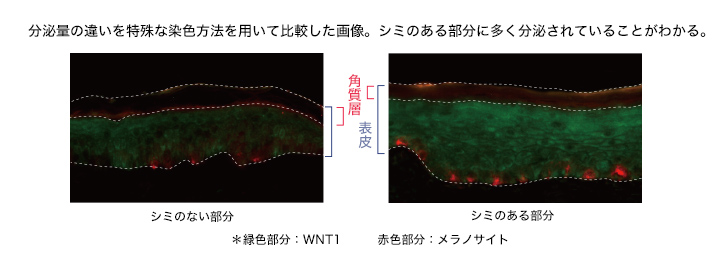

特徴2:表皮細胞から「WNT1*」というタンパク質が多く分泌されている

シミのある部分とない部分の肌の違いを研究する中で、WNT1というタンパクがシミのある部分に多く分泌されていることがわかりました。

また、このWNT1が出る要因に、WNT1の遺伝子を制御している部分の「メチル化」が関わっていることも突き止め、WNT1はシミのある部分で恒常的に分泌されていることがわかりました。

- 第85回日本生化学会大会(2012)

- Experimental Dermatology Vol.23 No.9(2014)

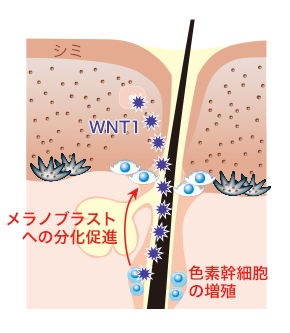

研究⑤ WNT1には、色素幹細胞を刺激して、色素幹細胞の増殖やメラノブラストへの分化を促進する作用があることを発見

WNT1は、紫外線などの刺激を継続的に受けることによって表皮細胞から分泌されるようになります。そして、WNT1には、色素幹細胞を刺激して、色素幹細胞を増殖したり、色素幹細胞からメラノブラストへの分化を促進する作用があることを見出しました。

WNT1は、紫外線などの刺激を継続的に受けることによって表皮細胞から分泌されるようになります。そして、WNT1には、色素幹細胞を刺激して、色素幹細胞を増殖したり、色素幹細胞からメラノブラストへの分化を促進する作用があることを見出しました。

その結果、色素幹細胞とメラノブラストを増やし、最終的にメラノサイトの数が増えてしまいます。それによって、メラニンが過剰に生成されるようになり、シミとなります。

- The 29th IFSCC Congress ORLANDO FLORIDA(2016)

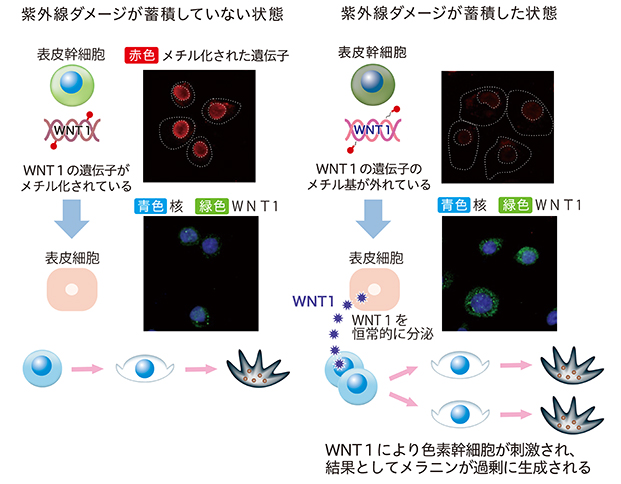

研究⑥ シミのある部分の表皮幹細胞はWNT1を分泌する表皮細胞を生み出す

シミのある部分の表皮幹細胞を調べたところ、シミのない部分の表皮幹細胞と遺伝子の状態が異なっており、WNT1を恒常的に分泌する表皮細胞を生み出す原因となっていることがわかりました。

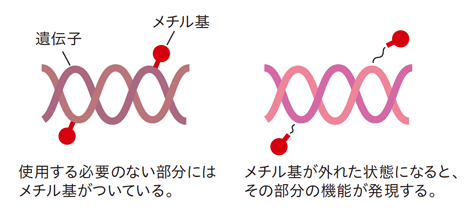

生命活動は、身体の設計図ともいえる遺伝子によって制御されています。遺伝子は核を持つすべての細胞に存在していますが、その細胞において使用する必要がない部分には「メチル基」と呼ばれるストッパーがついています(メチル化)。反対に、使用する必要がある部分にはメチル基がついておらず、その遺伝子の機能が発現します。

シミのない肌の表皮幹細胞では、WNT1をつくりだす遺伝子の部分がメチル化されており、ストッパーがついた状態です。そのため、この表皮幹細胞から生み出される表皮細胞もWNT1をつくらないため、分泌しません。しかし、表皮幹細胞に紫外線ダメージが蓄積すると、その部分のメチル基が外れてしまい、生み出される表皮細胞はWNT1を恒常的に分泌してしまうことがわかりました。

- 第38回 日本分子生物学会・第88回 日本生化学会大会合同大会(2015)

- Experimental Dermatology Vol.28 No.6 (2019)

研究⑦ 真皮にメラニンが蓄積するメカニズム

シミの部分の約8割では、真皮にもメラニンが蓄積しています。真皮にメラニンが蓄積する原因は、表皮と真皮の間に存在する基底膜が紫外線を多く浴びることでダメージを受けて脆弱になり、開いた穴から表皮にあるメラニンが真皮へと落ちるためです。

基底膜の主な成分はタイプ4コラーゲンで、主に角化細胞が産生します。真皮幹細胞は、タイプ4コラーゲンの産生を促すタンパク質をエクソソーム*と呼ばれる小さなカプセル状の物質に入れて分泌し、角化細胞によるタイプ4コラーゲン産生を促すことで基底膜を修復していることがわかりました。

しかし、紫外線の影響で基底膜の修復が追いつかなくなると、メラニンが真皮へ落ちてしまい、そのメラニンを真皮幹細胞が取り込むと、タイプ4コラーゲンの産生を促すタンパク質の発現が減少し、基底膜の修復ができなくなることも明らかになりました。基底膜が修復されないと、さらにメラニンが真皮に落下して蓄積していくという悪循環が起きてしまいます。

- Experimental Dermatology Vol.31 No.12(2022)

- The 33rd IFSCC Congress Barcelona (2023)

さらに、基底膜が脆弱になると、メラノサイトが活性化し、メラニンを過剰に生成することも明らかになりました。

- 日本薬学会第145年会(2025)